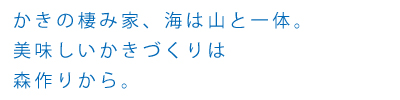

広島県のかき養殖業者たちは、1995年から「漁民の森づくり」という活動を行っています。活動内容は、山での植樹活動。かき養殖の舞台は海にもかかわらず、なぜ植樹という山での活動を行っているのでしょうか。

広島かきの美味しさの秘密は、広島湾が養殖に最適な環境であること。それは波が穏やかである事や、筏が安全に設置できる地形であるなど様々な要因がありますが、かきのエサとなる植物プランクトンが豊富という事も挙げられます。植物プランクトンは陸上から補給される栄養塩(窒素・リン・ケイ酸など)により増殖します。その栄養塩を海に供給しているのが大田川。さらに豊かな太田川の水源となるのが中国山地なのです。

中国山地の豊かな森林は、落ち葉が分解されてできたスポンジ状の層(腐葉土層)に雨水を蓄えます。そこで、雨水に含まれているゴミを取り除きつつ、窒素やミネラルなどを補いながら良質な水を生成し、時間をかけて大田川へ流し出します。そこからいくつかの支流を経て、広島市内へ流れる京橋川、天満川、元安川などに分流して広島湾に注いでいます。こうした森本来の働きは樹木なくしては機能しません。近年、森林の荒廃、河川環境の変化が問題視されています。山と川と、そして海は一体となった関係ですから、海の漁場環境を守る為には森林の環境保全が不可欠となります。そこで、おいしいかきを作る=植樹ということになるのです。

広島県産の新鮮な牡蠣や魚介類がインターネットよりご購入頂けます!詳しくはこちらのサイトをチェック!!!

![]()

- 総合トップ

- 漁民の森づくり